三重大学 パターン情報処理研究室で音場シミュレーションの実装、CPU負荷計測などを研究した吉高氏はリアルなサウンドに魅了され、2013年にCRI・ミドルウェアに入社後も、立体音響再生の研究を進めています。CEDEC最終日に行われた「リアルなゲームサウンドの追求~空間音響学へのいざない~」では研究が進む立体音響について紹介されました。

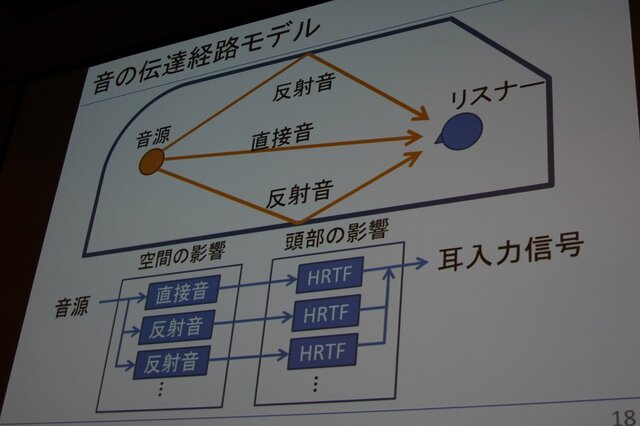

立体音響を実現するためには、人がどのように前後左右の音を知覚しているかを知るコツ用があります。空間の音源から発された音が、耳の外耳道に達すると音が音として知覚されるわけですが、耳の形は前後が非対称であるため、方向や距離によって音の変化があります。この変化は頭部伝達関数(HRTF)として表されますが、これを用いる事で狙った方向からの音を生成することができます。

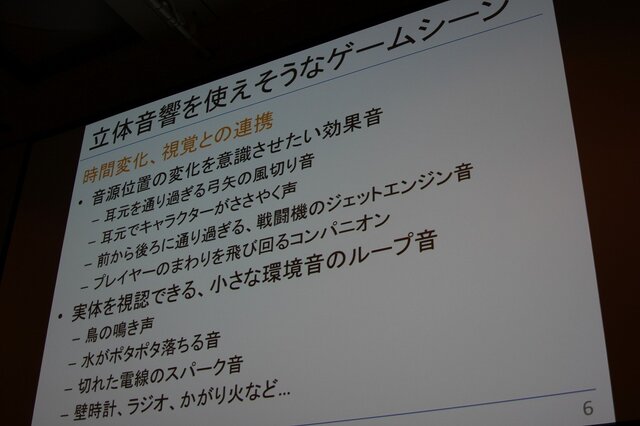

ただし、固定位置の音は立体として中々感じられないそうで、音源位置が変化していくもの(弓矢の風切音、キャラクターがささやく声、戦闘機のジェットエンジンなど)など時間や視覚変化を伴うものに適しているとのこと。また、実態を視認できる小さな環境音のループ音(鳥の鳴き声、水の落ちる音、切れた電線のスパーク音、時計、ラジオ、かがり火など)でも有効活用できそうです。

|

| 立体音響が使えそうなシーン |

実装方法としては、CIAIRが公開しているHRTFのデータベースを用いるのが最も簡単ですが、これは方位角5度ずつの情報となっているため、適切に補完する必要があります。フィルタ長512のFIRフィルタを左右の耳用にそれぞれ用意し、頭部インパルス応答をFIRの系数列にし、左右用のデータを用意するだけです。

初代iPad miniにて、この処理を時間領域を使って行った場合はCPU使用率が100%を超えるという結果でしたが、周波数領域で行えば30%程度に収まったとのこと。

一方で課題も幾つかあります。1つはHRTFの個人差の問題です。耳の形は個人差があり、HRTFの値も異なります。公開されているようなHRTFはいわば他人のHRTFであり、左右や前後方向の誤認が起こる可能性があります。これを解決するためには視覚と連携したり、ゲームの初めに、「見えない蜂を撃ち落とすゲーム」のようなもので学習をすることは効果があるそうです。

また、実際のゲームに適用することを考えれば、単に音源とプレイヤーの方向性だけでなく、周囲や間に何が置かれているかも含めて計算、音場シミュレーションを行う必要があります。音は直接届くだけでなく、何かに反射して届くものもあるからです。音場シミュレーションには幾何音響的手法(レイトレース)、波動音響的手法(数値解析)があり、幾何音響的手法であればリアルタイム計算も可能なレベルとなっているそうです。

|

| 音の伝達経路モデル |

実際のゲームで利用する際には、更に高速化の研究が必要でしょうが、家庭用ゲーム機の最新機種には十分なスペックがあることから、吉高氏は近い将来にリアルタイムの立体音響を実現したゲームが登場してくるのではないかと話しました。サウンドの面でもよりリアルな体験が実現するのを楽しみにしたいですね。